|

|

La Fiesta del Corpus y

el Teatro en Galicia

El

origen de la fiesta del Corpus Christi se encuentra en la visión de la Beata

Juliana de Lieja (1208). En sus comienzos fue simplemente una fiesta local, hasta

que el Papa Urbano IV la hizo extensiva a todo el mundo católico en 1264 y fijó su

celebración en el jueves siguiente a la octava de Pentecostés. Desde 1316, con

Juan XXII, la exaltación eucarística se llevó a cabo mediante una procesión,

solemne, pública y general del pueblo llano, gremios, nobleza, clero y

magistrados en todas las parroquias, villas y ciudades. Con el paso del tiempo,

las procesiones se convirtieron en espectáculos parateatrales, con bailes,

entremeses, carros engalanados con figuras y actores, decorados urbanos como

castillos, arcos y adornos florales, gigantes, cabezudos, demonios, máscaras

variopintas y la inevitable Tarasca (en Galicia Coca), serpiente-dragón,

símbolo de las fuerzas demoníacas vencidas por el Sacramento.

En la Península, parece que

Alfonso X tomó parte en una celebración del Corpus en Toledo hacia 1280,

y sabemos que en Sevilla se celebró en 1282, pero no es probable que por

esas fechas se hiciesen procesiones urbanas. Estas están documentadas

en primer lugar en el área catalana (Gerona ca. 1314, Barcelona 1319-20,

Vic y Tortosa 1330, Valencia 1355), donde la escenografía de los cuadros

estaba establecida hacia 1400. En el resto del territorio peninsular los

datos sobre procesiones son en general más tardíos, la mayoría ya de

principios del siglo XV aunque hay algunos del siglo XIV, sin quedar

claro en estos últimos si se trataba de procesiones urbanas o en el

interior de los templos: Guimarães 1318, Santiago 1326, Murcia 1419,

Alcobaça 1435, Ourense 1437, Sevilla 1454...

Por lo que refiere al aparato

espectacular de las procesiones ciudadanas, hay que buscar sus

antecedentes en las fiestas cortesanas y en las Entradas Reales, no en

las procesiones religiosas anteriores, la mayoría más bien tétricas y no

festivas como la del Corpus, fiesta de primavera, de triunfo y

resurrección. Similar es el caso de los Entremeses que

frecuentemente se representaban en la misma procesión, cuyo origen se

encuentra también en los Momos y en las representaciones mímicas

o dialogadas cortesanas. De las fiestas cortesanas proceden así mismo

los Salvajes que suelen aparecen en las procesiones, y en el

mismo ámbito están documentadas

Tarascas y monstruos similares, los cuales aparecen también en otras

procesiones religiosas antes de su aparición en el Corpus.

El otro componente del espectáculo urbano del Corpus es el del folklore

popular, que aflora en las danzas gremiales de espadas, arcos y penlas

que parecen remitir a un sustrato muy antiguo, quizá precristiano.

Centrándonos en el caso gallego, la

celebración de procesiones espectaculares del Corpus está acreditada con

seguridad tan sólo desde el primer tercio del siglo XV. Aunque algunas

leyendas y coplas populares remontan su origen al siglo XIV, por

ejemplo la que sostiene que el arzobispo compostelano D. Suero Gómez de

Toledo fue asesinado en Santiago cuando llevaba el Sacramento en la

procesión, o la de Xán de Arzúa en Allariz (1317), su

historicidad

es, como a continuación veremos, bastante dudosa; lo cual no impide que

existiesen procesiones -con o sin aparato espectacular- desde la segunda

mitad del siglo XIV.

En el caso de Compostela,

la tradición popular, y una copla de fecha indeterminada documentada

desde el siglo XIX, suponen al arzobispo Don Suero

y al deán de la catedral asesinados

en la Rúa da Balconada por orden de Fernan Pérez de Deza

Churruchao durante la procesión de 1366, pero todas las

fuentes históricas coinciden en que el asesinato tuvo lugar

el 29 de junio, cuando el Corpus de ese año cayó en el día 4. Sabemos

también que la casa de la Balconada, que más tarde daría nombre a la calle, no existía como tal en el siglo XIV,

por lo cual no es posible utilizar esa tradición como prueba de la

existencia de la procesión del Corpus en Compostela en 1366. La copla

en cuestión dice:

Pretiño

da rúa Nova,

na rúa da Balconada,

mataron un arcebispo

por celos dunha madama.

En la villa de Allariz, la

tradición popular habla de la celebración de la procesión del Corpus

desde 1316, año de su institución por Juan XXII, lo que habría dado

lugar a las burlas de la comunidad judía provocando al año siguiente la

salida de Xán de Arzúa, que montado en un toro enmaromado, dispersó a los

judíos arrojándoles harina mezclada con hormigas rabiosas (esta leyenda

está en el origen de la Festa do Boi que ha pervivido en Allariz

hasta la actualidad).

Varios autores aluden también

a la fundación en esos momentos de una Cofradía do Corpo de Deus,

con sede en la iglesia de Santiago (más tarde de San Pedro), lo que de ser cierto convertiría a

Allariz en la primera villa de Galicia, y una de las primeras de España,

en haber celebrado una procesión del Corpus. Sin embargo, no se conserva

documentación de la época que pruebe esas afirmaciones (Puga Brau habla

de pergaminos desaparecidos y la primera noticia documental de la

cofradía es de 1366), y la que se conoce es contradictoria ya que

aparentemente remonta la fiesta incluso a fechas anteriores. Así sucede

con la famosa Carta de Avenencia que firmaron el 10 de Mayo de

1289 Pero Eanez, merino de la villa de Allariz, y Isahak Ismael, “Xudeo

Maor dos xudeos moradores en esta vila”, en la que se estipula que “cando

nos saquemos o noso Deus e sua nai Santa Maria pelas ruas, non ha de

estar hi presente ningun xudeu; e os cristians tornarnos han das ruas

onde pasaren co noso Deus, porque se non mofen, e non aya hi quimeiras

nin ruindades nin desaguisados como de costume”.

Las “burlas, quimeiras,

ruindades y desaguisados” parecen aludir a incidentes previos a los

que dieron lugar a la intervención –histórica o legendaria- de Xán de

Arzúa pero, aunque la referencia “cuando saquemos a nuestro Dios... por

las calles” ha sido interpretada como alusión a las procesiones del

Corpus, dada la fecha del documento es probable que se refiera en

realidad a la salida de la hostia consagrada a las casas de los

enfermos. Esta conducción del viático daba lugar a una pequeña

procesión, la cual sabemos que no podía ser contemplada por los judíos a

los que ya en las Partidas de Alfonso X el Sabio se les obliga a

arrodillarse y humillar la cabeza o abandonar las calles por las que

pasaba (Part. I, Tit. VIII, Ley XXI).

Se han aducido también como

indicios de la antigüedad de la fiesta del Corpus en Galicia la

existencia de un antiguo culto eucarístico del que serían vestigios la

exposición permanente del Santísimo en la Catedral de Lugo, y la leyenda

del Cáliz do Cebreiro. Ambos casos son, sin embargo, de fecha incierta que

no parece anterior al siglo XIV.

La catedral lucense tiene en efecto

el privilegio poco frecuente de exponer permanentemente la Hostia

consagrada, y en la ciudad se celebra desde 1669 el día del Corpus la Ofrenda del Reino de Galicia en cuyo memorial de constitución se

afirma que “hay más de mil y noventa años que en el altar de su

Capilla Mayor goza este Nobilísimo Reyno la verdadera y real presencia

de Nuestro Redentor Sacramentado”, lo que llevaría al siglo VI como

fecha de instauración del privilegio que la tradición justifica en el

hecho de haber sido Lugo la única sede episcopal que no fue ocupada por

los árabes. Los redactores del memorial de 1669 se fundan probablemente

en la autoridad del Padre Gándara (Armas y triunfos : hechos heroicos

de los hijos de Galicia, Madrid, 1662), pero la mayoría de los

estudiosos actuales no se atreven a ir tan atrás y hablan del siglo XII

o del XV como fecha de origen de la exposición permanente. En todo caso,

lo único que está claro documentalmente es que en el siglo XIV ya se

celebraba la fiesta del Corpus en la catedral lucense (se conserva una

Misa de Corpus Christi en un Breviario de esa centuria), y

que la exposición permanente tenía lugar a mediados del siglo XVI cuando

la menciona el Licenciado Molina en su Descripción del Reino de

Galicia como cosa antigua pero sin precisar su origen.

En cuanto a la leyenda del

Cáliz do Cebreiro, en el que la tradición supone que se habría

verificado el milagro de la transubstanciación, aunque se relaciona con

una pieza de orfebrería de finales del siglo XII, parece que no es

anterior al siglo XIV y sólo tenemos documentación sobre ella desde el

siglo XV por lo que no sirve para probar la antigüedad del culto

eucarístico en Galicia aunque sí como testimonio de su arraigo en

tierras gallegas, ejemplificado además por la etimología popular que

hace derivar el propio nombre de Galicia de la palabra cáliz

(Calicia / Galicia), y por la

presencia del cáliz y la hostia en el escudo del Reino de Galicia y en

los de Mondoñedo, Viveiro y Lugo, ciudad esta última que hace profesión

de fe en la leyenda de su escudo (HOC

HIC MYSTERIUM

FIDEI FIRMITER PROFITEMUR =Aquí

creemos

firmemente en este misterio de la fe), reproduciendo

con variantes la que tenía el escudo del Reino

de Galicia en el siglo XVII:

HOC MYSTERIUM

FIRMITER PROFITEMUR

[=Creemos firmemente en este misterio].

Además de estos datos, ya

conocidos, he podido presentar en algunos de mis trabajos un par de

documentos que prueban la temprana celebración del Corpus en tierras

gallegas y que habían sido pasados por alto por anteriores estudiosos de

la fiesta. En primer lugar está el testamento de Teresa Suárez, abadesa

de Ramirás, que en 1295 dona un cendal (velo) “pera manto et pera

guardar o Corpo de Deus por dia de Corpus”. A finales del siglo XIII,

por tanto, ya se celebraba de manera especial la fiesta del Corpus en

algunos lugares de Galicia, y en la centuria siguiente aparecen en los

libros litúrgicos gallegos misas y oficios compuestos expresamente para

la fiesta (Breviario lucense). Esto no supone que hubiera

procesiones pero estas están documentadas de manera fehaciente en

Compostela en 1326 en un documento que prueba que en esos momentos

comienza el proceso de espectacularización de la fiesta que culminará en

el siglo XVI. El documento en cuestión, un acuerdo del Cabildo

catedralicio con el Arzobispo D. Berenguel de Landoire, indica que el

Sacramento sería llevado en la procesión por el propio Arzobispo o el

Cardenal hebdomadario -aún no había custodia-, y se acuerda en él dotar

la fiesta del Corpore Christi con 200 maravedíes que debían de

permitir celebrarla con la misma solemnidad y aparato, o mayor si se

pudiera, que las demás fiestas principales del año [“et solemnius si

fieri possit” dice el documento].

Es posible que las procesiones

compostelanas fueran en ese momento estrictamente litúrgicas y quizá se

hacían dentro de la catedral, pero el deseo de solemnizar la fiesta

debió de convertirlas pronto en espectáculo urbano extendiendo su

celebración a otras ciudades gallegas. En la centuria siguiente sabemos

que la procesión compostelana salía de la catedral y hacía una parada en

la Plaza de la Quintana, según consta en un documento de 1467 en el que

María Álvarez de Sotomayor dona al tesoro catedralicio un rico paramento

bordado con la condición de que no fuese vendido ni se prestase para

ninguna fiesta: “saluo se fose para cuando se posese o corpus domini

eno monimento ou ena quintán en dia de corpus xristi”. En el mismo

siglo tenemos varios documentos que prueban la existencia de procesiones

con juegos, danzas y coca (Ourense 1437), y por primera vez se menciona

en las Constituciones Sinodales de las diócesis gallegas la

obligación de celebrar la fiesta (Constituciones del obispado de

Tui, Diego de Muros, 1482).

En todo caso, parece que la difusión

de la festividad por toda la geografía gallega no se produjo hasta el

siglo XVI, centuria en la que, siguiendo las directrices de la

Contrarreforma, se instituyeron las Cofradías del Santísimo por el

arzobispo compostelano Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (1559), las cuales

se extendieron rápidamente por Galicia. Del XVI son también las primeras

descripciones completas de procesiones en las villas gallegas (Santiago,

Pontevedra…), del mismo siglo las primeras referencias de actividades

teatrales relacionadas con el Corpus, e igualmente de esa centuria las

custodias procesionales más antiguas que se conservan en las iglesias y

catedrales gallegas, y numerosísimos datos que prueban la existencia de

custodias y cruces procesionales, hoy perdidas, encargadas por las

Cofradías del Santísimo no sólo de ciudades y villas de importancia sino

también de parroquias rurales, lo cual testimonia la extensión del Corpus

en Galicia por esas fechas.

Se conservan descripciones y

noticias relativamente abundantes de las procesiones de Ourense,

Santiago, Pontevedra y Betanzos, así como referencias más breves de Noia,

A Coruña, Padrón, Ribadavia, Mondoñedo, Allariz, Vigo, Bouzas, Cambados,

Ribadeo y otras muchas localidades. En ellas se pone de manifiesto que, tal

y como sucedía en multitud de sitios de España y de Europa, las

procesiones gallegas eran un auténtico espectáculo urbano en el que

intervenían actores, músicos y grupos de danzantes, además de carrozas

engalanadas, salvajes, máscaras, penlas, y figuras portantes como

los gigantes y cabezudos o la Tarasca (Coca). |

Custodia procesional de la

catedral de Santiago

Antonio de Arfe (1539-73)

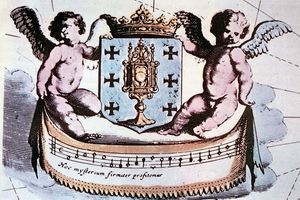

Escudo del Reino de Galicia en

la edición de 1603 del Mapa de Galicia del dominico gallego Hernando de Ojea

(Amberes,

Ioannes Baptista Vrints)

Escudo del Reino de Galicia en

la 2ª edición del Mapa de Galicia de Hernando de Ojea (Amberes, Imp.

W. Blaeu,1612).

Primeras apariciones del lema:

HOC MYSTERIVM

FIRMITER PROFITEMVR

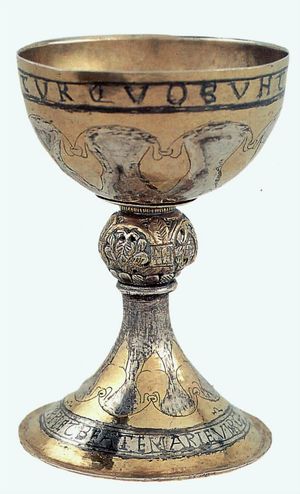

Cáliz do Cebreiro (s. XII) en

el que según la leyenda se habría producido el milagro de la

transubstanciación.

Custodia de Redondela (finales del XVI). Procede de la iglesia de

Santiago de Vilavella. Museo diocesano de Tui. |